Um Innovationen besser managen zu können und die Komplexität dieses Vorhabens auf ein handhabbares Maß zu reduzieren, sollten die vorhandenen Ideen klassifiziert und strukturiert werden. Dabei hat es sich bewährt, Innovationen in drei verschiedene Dimensionen einzuordnen, die sich durch die folgenden drei Fragen charakterisieren lassen: „Was ist neu?“, „Für wen ist es neu?“ und „Wie neu ist es?“.

Für jede Innovationsdimension gibt es erprobte Vorgehensweisen und Methoden, um die Innovationen erfolgreich zu entwickeln. Daher ist es sinnvoll, sowohl für ein besseres Verständnis und die Einteilung von Ideen als auch für spätere Erfolgsmessungen, die folgenden drei Dimensionen zu unterscheiden.

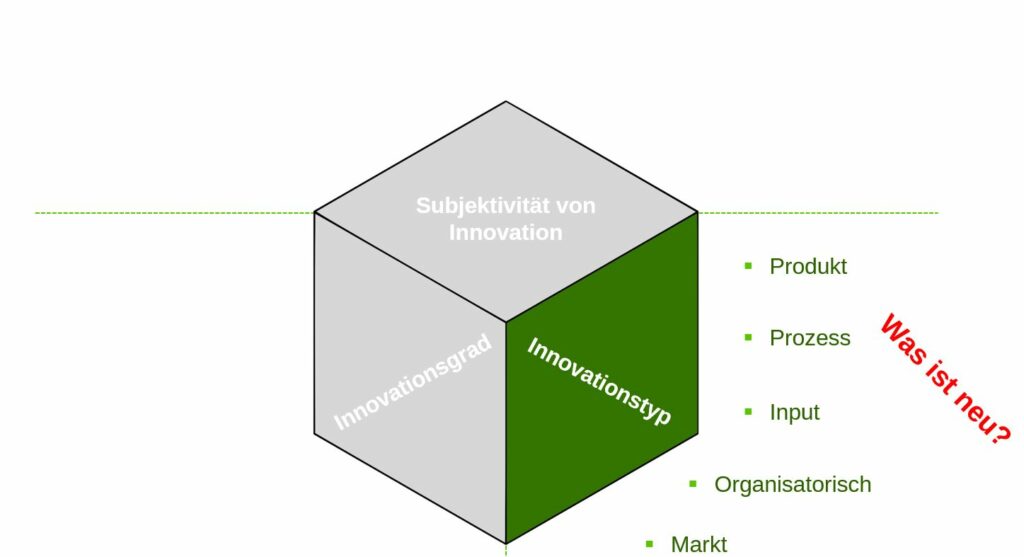

1. Dimension: Innovationstyp – Was ist neu?

Die erste Dimension ist der Innovationstyp. Der Innovationstyp ermöglicht eine Einordnung von Ideen nach ihrer Art, wie in Abbildung1 dargestellt. Es werden 5 Innovationstypen unterschieden, die von einer Innovation abgebildet werden können. Abhängig vom Innovationstyp gibt es jeweils spezielle Anforderungen und Abhängigkeiten, die berücksichtig werden müssen. Durch die korrekte Bestimmung des Innovationstyps können von Beginn an die Weichen im Innovationsprozess richtiggestellt werden, um im Folgenden Innovationen strukturiert, verständlich und erfolgreich zu erarbeiten.

- Produkt- oder Service-Innovation:

- Die Produkt- oder Service-Innovation bringen neue Funktionalitäten, Änderung der Leistung oder Qualität oder der Änderung der Produktions- oder Nutzungskosten und kann aus der Standardisierung und Modularisierung von Produkten oder Prozessen entstehen. Produkte und Dienstleistungen werden weiterentwickelt, um besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen zu können.

- Prozess-Innovation:

- Prozess-Innovationen wirken sich auf operative Prozesse, wie Produktion und Logistik, oder administrative Prozesse wie z.B. die Personalentwicklung aus. Die Prozessinnovation betrachtet primär die interne Weiterentwicklung, kann durch verbesserte Abläufe aber auch zu einer weiteren Produkt- oder Serviceinnovation führen.

- Technologie-Innovation

- Technologie Innovationen bringen neue Materialien, Energieformen, Komponenten, neue Eigentumsrechte oder neues Wissen auf den Markt. Langfristig bilden sie die Grundlage für weitere Innovationen und sind oft Schlüsselelemente für unser Verständnis der Technologie. Nicht ohne Grund reden wir noch heute von Stein- und Bronze-Zeit, die Verwendung von neuen Materialien hat den Fortschritt der Gesellschaft erst ermöglicht.

- Organisatorische-Innovation

- Die Organisatorischen-Innovationen schaffen neue Strukturen, neue Reporting-Systeme oder neue Management-Stile. Sie werden in der Gesellschaft selten als Innovationen wahrgenommen, da sie oft nur unternehmensintern stattfinden. Allerdings können sie als Trends auch über viele Unternehmen hinweg den Arbeitsalltag der Menschen beeinflussen, wie z.B. der zunehmende Einsatz von agilen Methoden in Unternehmen zeigt.

- Geschäftsmodell-Innovation

- Eine Geschäftsmodell-Innovation liegt dann vor, wenn sich die Art und Weise, wie ein Unternehmen Umsätze erwirtschaftet, grundlegend ändert und damit z.B. auf neue Regulierungen eingeht oder neue Standards setzt. So kann ein produzierendes Unternehmen sich in ein Dienstleistungsunternehmen transformieren, wenn Produkte nicht mehr verkauft, sondern vermietet werden und damit ein größerer Teil der Wertschöpfungskette abgedeckt werden kann.

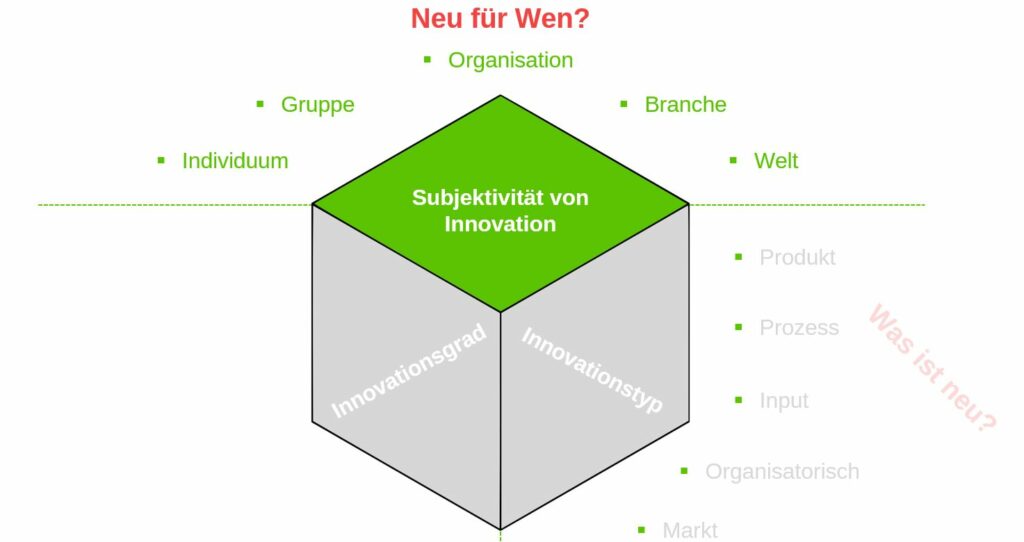

2. Dimension: Subjektivität der Innovation – Neu für wen?

Die zweite Dimension ist die Subjektivität von Innovationen. Die Subjektivität von Innovationen ist wichtig für die Abgrenzung und Definition von Ideen, die als Innovationen wahrgenommen werden, gegenüber denen, die nicht als solche wahrgenommen werden. Dabei gilt es, die drei folgenden Aspekte zu beachten:

- Neuheit ist prinzipiell immer eine subjektive Perspektive

- Mindestens eine Person muss die Neuartigkeit wahrnehmen und beurteilen (z. B. Experten eines betroffenen Fachbereichs)

- Neuheit ist relativ zu der betrachteten Ebene, also für wen ist etwas neu. Es gibt 5 Ebenen auf denen die Neuartigkeit festgestellt und wahrgenommen werden kann, wie in Abbildung2 dargestellt.

- Die ganze Welt

- Die eigene Branche

- Das eigene Unternehmen

- Die eigene Gruppe/Abteilung

- Das Individuum

Das bedeutet, dass z.B. eine Technik wie das elektrische Auto heute bei vielen Autoherstellern als Innovation vermarktet wird. Aus der Sicht einzelner Unternehmen ist das auch zutreffend. Aus technologischer Sicht und der Frage, wie neu diese Idee für die Welt ist, kann man kaum noch von einer Innovation gesprochen werden. Es gibt keine feste Regel, welche Ebene die Richtige ist. In der Praxis wird für die Definition von Innovation oft die Ebene des „eigenen Unternehmens“ angenommen, was in vielen Fällen auch das Sinnvollste im Hinblick auf die Steuerung von Innovationen in einem Unternehmen ist.

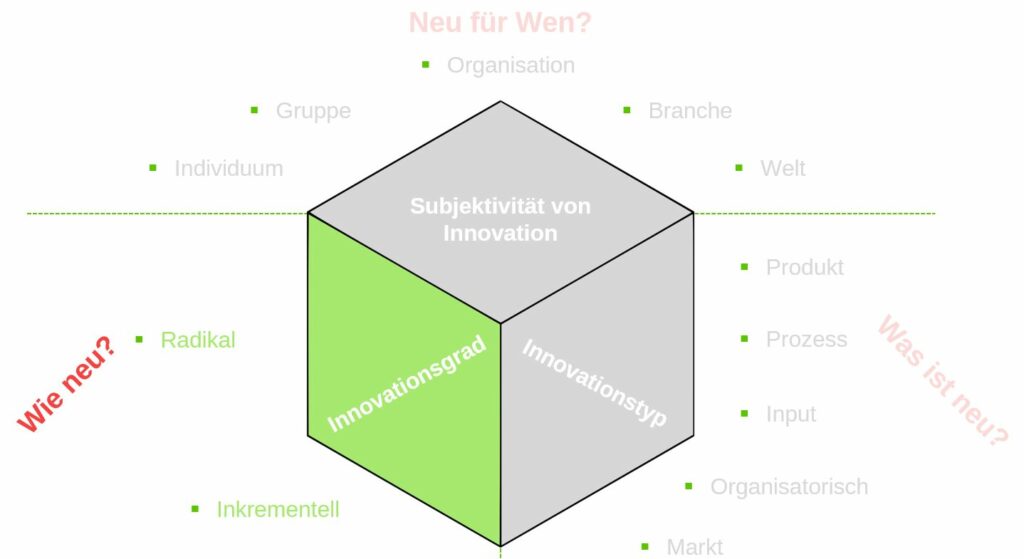

3. Dimension: Innovationsgrad – Wie neu?

Die dritte Dimension ist der Innovationsgrad. Der Innovationsgrad ermöglicht eine Einordnung von Ideen nach ihrem Einfluss und ihren Auswirkungen. Eine Innovation kann in grundsätzlich 2 Innovationsgrade eingeordnet werden, wie in Abbildung3 dargestellt. Diese Einordnung zwischen den 2 Innovationsgraden verläuft in der Praxis fließend, da es keine wirklich festen Kriterien für die Einteilung gibt. Die Einordnung unterstützt Unternehmen aber dabei, die Chancen und Risiken von Ideen, sowie deren Entwicklungsrahmen, besser einordnen zu können. Der Innovationsgrad wird in inkrementelle Innovationen und radikale Innovationen, oft auch disruptive Innovationen genannt, unterteilt.

Inkrementelle Innovationen:

Inkrementelle Innovationen beruhen immer auf vorhandenem Wissen, vorhandenen Techniken, Technologien und Prozessen, und zielen auf deren Anpassung und Verbesserung ab. Es stehen entweder interne Interessen der Optimierung und die eigene Weiterentwicklung im Vordergrund, oder externe Einflüsse wie z.B. Gesetzesänderungen, die erfüllt werden müssen. Die meisten Innovationen sind inkrementell und sorgen dafür, dass das Tagesgeschäft besser und flüssiger abläuft und das Produkt weiter erfolgreich auf dem Markt bleiben kann.

Merkmale: Inkrementelle Innovation

- Die meisten Innovationen sind inkrementell

- Verhältnismäßig geringes Risiko

- Kurz- oder Mittelfristige Erfolgsausrichtung

- Evolutionär und linear

- Vorhandenes wird optimiert, aber nicht grundlegend verändert

- Weiterentwicklung von Produkten, Dienstleistungen, Prozessen, Technologien, Geschäftsmodellen

- Benötigt gut durchdachtes Vorgehen (Innovationsprozess)

- Wichtig für bestehende Märkte und Kunden

Radikale Innovation

Radikale Innovationen weisen eine höhere Schöpfungshöhe, auch als Neuheitsgrad bezeichnet, auf als inkrementelle Innovationen, wie in Abbildung4 dargestellt. Sie beruhen in der Regel auf verschiedenen Technologien, die, in Kombination, neu genutzt bzw. weiterentwickelt werden. Es werden damit neue Produkte, Anwendungen und der Einsatz von neuen Materialien ermöglicht. Der Aufwand und das Risiko sind deutlich höher als bei inkrementellen Innovationen, allerdings sind die potenziellen Gewinne und die mögliche Rendite auch deutlich größer. Radikale Innovationen sind die Grundlage für weitere Nachfolgeentwicklungen und erschließen immer wieder komplett neue Märkte und Kundengruppen.

Merkmale: Radikale Innovation

- Nur wenige Innovationen sind radikal

- Verhältnismäßig großes Risiko

- Langfristige Erfolgsausrichtung

- Revolutionär und nicht linear

- Etwas grundlegend Neues wird geschaffen

- Benötigt gut durchdachtes Vorgehen (Innovationsprozess) und viel Kreativität

- Wichtig für neue Märkte und Kunden

Einschränkungen für Innovation?

Die Einordung und Klassifizierung von Ideen, in die hier vorgestellten 3 Dimensionen mit ihren Ausprägungen, sehen manche als Einschränkung ihrer Möglichkeiten an, um mit Ideen zu arbeiten. Doch die Klassifizierung ist wichtig, damit Innovationen erfolgreich sein können. Für jede Innovationsart gibt es etablierte Methoden und Vorgehen. Diese standardisierten Prozesse ermöglichen es, für jedes Innovationsprojekt genau das richtige Vorgehen auszuwählen und ein gemeinsames Verständnis im Innovationsteam und der Unternehmensführung sicherzustellen.

Die Schwierigkeit für Unternehmen liegt in der Praxis oft in der Ambidextrie – also der Fähigkeit, das Tagesgeschäft optimal zu betreiben und gleichzeitig neue Innovationen voranzutreiben, und darin, Innovationen richtig einzuordnen und ihnen den notwendigen Freiraum zu gewähren, der für ihre Entwicklung benötigt wird. Ein Innovationsprozess nach Stage-Gate kann hierbei helfen und die eigene Innovationsfähigkeit stärken. Allerdings gilt auch hier „One size does not fit all“. Es ist nicht möglich, alle Arten von Innovationen mit nur einem Prozess und starren Kriterien zu entwickeln. Es ist daher essentiell wichtig, die Innovationsarten zu gruppieren, zu separieren und klar mit den Unternehmenszielen und der -strategie abzustimmen. Nur so kann die eigene Innovationsstrategie das Unternehmen langfristig und nachhaltig unterstützen und fördern.

Einen guten Einstieg in dieses komplexe und spannende Themengebiet bieten wir Ihnen in unserem Workshop „Grundlagen des Innovationsmanagements“, der Ihnen einen Überblick über, alle hier erklärten Innovationsdimensionen, die Ideenentwicklung, verschiedenen Methodiken und der Entwicklung eines Innovationsprozesses, gibt, um nur einige Aspekte zu nennen.

Design Thinking

Kreativität

Beratung